Il secondo spettacolo della nona edizione de “L’Essere e l’Umano”, scritto e diretto da celebre regista, racconterà le disavventure di due giovani attori. In scena anche il nocerino Giovanni Marra

Dopo “La Sparanoia” di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, primo appuntamento dell’edizione 2025 de “L’Essere e l’Umano”, rassegna firmata da Artenauta Teatro e ideata da Simona Tortora, con l’organizzazione di Giuseppe Citarella e il patrocinio del comune di Nocera Inferiore. Venerdì prossimo 7 febbraio alle 20:45 andrà in scena il secondo spettacolo dal titolo “MarraZzarra” scritto e diretto da Pietro De Silva.

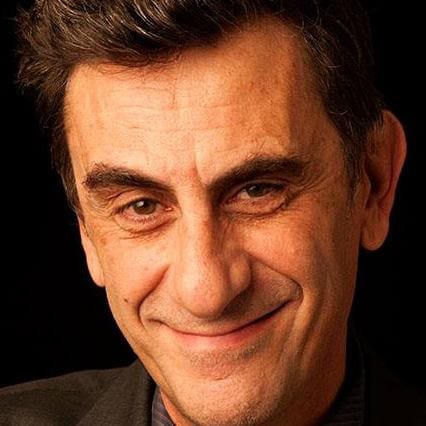

Proprio De Silva, attore e regista poliedrico, noto per le sue numerosissime collaborazioni con artisti del calibro di Federico Fellini e Marco Bellocchio ci ha raccontato genesi e storia di una commedia che, attraverso la performance di due giovanissimi professionisti, Leonardo Zarra e il nocerino Giovanni Marra, racconta le vite di due squattrinati attori.

– Iniziamo parlando della genesi dello spettacolo: com’è nato MarraZzarra? O meglio, quali sono le motivazioni che le hanno fatto dire: “voglio raccontare questa storia?”

«La motivazione principale che mi ha spinto è stata il desiderio di portare all’estremo, in chiave grottesca, la condizione e le aspettative di molti giovani che faticano a trovare una collocazione, sia per la carenza di offerte lavorative, sia perché il mondo dello spettacolo, da sempre, è un ambiente ostico, specialmente per chi vi si cimenta per la prima volta. Tutti, in un modo o nell’altro, siamo passati attraverso queste difficoltà. Molti attori, spesso fragili psicologicamente, restano schiacciati da una sequela di ostacoli che si frappongono tra loro e la realizzazione dei loro sogni. Tuttavia, non ho voluto enfatizzare il dramma, ma ho scelto di virare sul grottesco: altrimenti, sarebbe stata l’ennesima litania lagnosa di attori che non trovano lavoro, e non era affatto quello il mio intento. Volevo, piuttosto, portare alle estreme conseguenze il disagio e la disperazione quotidiana di coloro che inseguono la gloria senza mai riuscire a raggiungere un traguardo concreto. Perché? Perché ogni volta che credono di aver conquistato una meta, il sistema si rimescola, le regole del gioco cambiano e nulla si rivela mai un vero investimento stabile. È un eterno “eterno ritorno” nietzschiano, un labirinto kafkiano in cui la meta sembra sempre allontanarsi proprio quando si crede di averla afferrata. In questo senso, ho voluto scattare una fotografia impietosa di questa realtà, un ritratto di quel dedalo inestricabile in cui si muovono le nuove generazioni che decidono di abbracciare questo mestiere meraviglioso e folle al tempo stesso, sospesi tra il sogno e l’abisso, tra l’arte e la sopravvivenza, in una perenne attesa di Godot che, forse, non arriverà mai».

– Nel mettere in scena la quotidianità di due giovani attori ha attinto alle sue esperienze personali? Quanto c’è del vissuto di Pietro De Silva?

«I primi anni della mia carriera, a partire dal 1974, sono stati segnati da difficoltà costanti, sebbene mai esasperate ai livelli estremi che ho portato in scena in questo spettacolo. Tuttavia, la precarietà era una condizione quotidiana, una costante che procedeva di pari passo con la mia maturazione artistica e intellettuale. Col tempo, ho imparato a discernere tra le opportunità, a operare una selezione più rigorosa, evitando di ripetere gli errori che in passato mi avevano condotto in contesti professionali insoddisfacenti. Non è stato un processo immediato. Anzi, con il senno di poi, riconosco di aver tardato più del necessario nel comprendere un principio fondamentale: per trovare un autentico appagamento in questo mestiere, è essenziale possedere un intuito affinato prima di accettare un incarico, onde evitare spiacevoli sorprese. Eppure, nonostante questa consapevolezza acquisita nel tempo, qualche inciampo era inevitabile. Mi sono imbattuto in testi deboli, colleghi inadatti, registi privi di visione o di competenza. Eppure, per una sorta di legge degli opposti, mi sono trovato a vivere anche esperienze artisticamente straordinarie, lavorando con maestri come Fellini, Bellocchio, Dino Risi e molti altri, che mi hanno collocato in una dimensione lavorativa degna e stimolante. È innegabile che gli errori si scontino sulla propria pelle, ma perseverare nell’errore equivale a un’auto-condanna all’immobilismo artistico. Crescere, sia come attore sia come professionista, significa sviluppare un senso critico che permetta di riconoscere e rifuggire gli inganni del mestiere. In questo spettacolo, ho voluto portare all’eccesso la disperazione di due giovani in cerca di gloria, trasformando in situazioni comiche quelli che, nella realtà, sono scenari tutt’altro che divertenti: incontri con persone fasulle, esperienze teatrali aberranti, tournée invivibili. Ho cercato, in sostanza, di nobilitare la tragedia intrinseca di questa professione rendendola esilarante, perché, dopotutto, il comico nasce proprio da qui: dal toccare il fondo e tentare disperatamente di sopravvivere, barcamenandosi tra ostacoli e contraddizioni. Non è un caso che Aristotele, nella sua Poetica, riconoscesse nella commedia la rappresentazione degli uomini peggiori di quanto siano nella realtà, un meccanismo che, attraverso l’esasperazione, svela il paradosso e l’assurdità dell’esistenza. E in fondo, cosa c’è di più comico della lotta quotidiana contro l’invisibile ingranaggio di un sistema che si rifiuta di accoglierti?»

– Il testo ha trovato già la sua forma definitiva su carta oppure si è plasmato a teatro lavorando con i personaggi?

«Ovviamente, ho ampliato e sviluppato lo spunto iniziale del testo, trasformandolo in un vero e proprio work in progress. Ho arricchito situazioni e battute nel corso delle prove, sempre con il massimo rispetto per il materiale originario, ma lasciandomi guidare dall’intuizione e dall’energia del momento. Spesso mi venivano in mente soluzioni che non solo rendevano lo spettacolo più dinamico, ma ne potenziavano sensibilmente la resa scenica, accelerandone i ritmi e intensificandone l’efficacia drammaturgica. Questo processo è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione degli interpreti. Ho sempre creduto che un vero spettacolo non debba essere il frutto della sola visione del regista, ma debba emergere da uno spirito di squadra, in cui ogni attore possa sentirsi parte attiva della costruzione scenica. Non a caso, prediligo attori propositivi, dotati di un proprio sense of humour e di una sensibilità creativa che permetta di elevare le situazioni oltre la loro dimensione più superficiale. È proprio in questo scambio che un testo teatrale si arricchisce, si stratifica, si carica di nuove sfumature che, altrimenti, rimarrebbero latenti sulla pagina. La mia idea di messinscena si fonda su un principio essenziale: l’attore deve sentirsi a proprio agio nel testo, deve poterlo abitare in modo autentico, senza essere costretto a pronunciare battute che suonino inverosimili nella realtà. Per questo, ho lavorato per plasmare la drammaturgia sulla personalità di ogni interprete, permettendogli di maturare il proprio personaggio in maniera più incisiva e organica. Il teatro, dopotutto, è un organismo vivente, e chi lo abita deve poterlo modellare con naturalezza, senza sentirsi un mero esecutore di battute preconfezionate. In questo spettacolo, ho avuto la fortuna di collaborare con attori duttili e creativi, capaci di mettere il proprio talento al servizio del testo senza rinunciare alla loro impronta personale. Il risultato finale, visibile in scena, è la testimonianza di questo dialogo costante tra regia e interpretazione: un equilibrio prezioso tra fedeltà all’opera e libertà espressiva, tra rispetto della forma e potenza dell’improvvisazione».

– Le va di parlare dell’esperienza umana vissuta nel lavorare con Giovanni Marra, Leonardo Zarra e con il suo aiuto regista Lorenzo Rossi?

«La scelta degli attori è un passaggio cruciale, da affrontare con la massima cura e attenzione. Un errore in questa fase può trasformarsi in un ostacolo insormontabile per la messa in scena, perché il teatro si nutre di armonia, professionalità e disponibilità, elementi imprescindibili che devono andare di pari passo con il talento. Un attore problematico, egocentrico o indisponente non mina solo il proprio lavoro, ma compromette l’intero equilibrio dello spettacolo. Ecco perché la selezione di Leonardo, Giovanni e Lorenzo è stata fatta con estrema accortezza: non solo per il loro indiscutibile talento, ma anche per la loro schiettezza, la loro generosità e la loro capacità di lavorare in sintonia con il gruppo. Mai, neppure per un istante, hanno mostrato segni di insofferenza o prevaricazione; al contrario, hanno reso il percorso creativo leggero ed entusiasmante, contribuendo con la loro professionalità in ogni fase del lavoro. Ma il loro apporto non si è limitato all’interpretazione. Hanno messo a disposizione competenze preziose anche sul piano logistico e tecnico: dalla ricerca di oggetti di scena alla selezione delle musiche, fino alla gestione della colonna sonora, digitalizzandola con precisione attraverso montaggi e link. Un vero lavoro di squadra, capace di trasformare il processo creativo in un’esperienza coesa e gratificante. Questo è il vero segreto del teatro: la collaborazione».

– Artenauta teatro che organizza la rassegna è una realtà attiva da anni sul nostro territorio e, ogni settimana tanti aspiranti attori, si incontrano per frequentare il laboratorio, le andrebbe di darequalche suggerimento?

«Il suggerimento fondamentale, in primo luogo, è quello di perseverare senza mai arrendersi, anche di fronte alle difficoltà, alle disfunzioni o ai momenti di cedimento d’umore. La resilienza è il pilastro su cui si costruisce ogni grande progetto teatrale. Ma, altrettanto cruciale, è la ricerca costante, l’esplorazione di sé stessi e il continuo affinamento delle proprie intuizioni, come sottolineato in una delle risposte precedenti. È essenziale individuare le persone giuste con cui collaborare, persone che possiedano non solo talento, ma anche una visione condivisa, un’energia che risuona all’unisono con la tua. Un altro suggerimento fondamentale è quello di avventurarsi in nuove forme di drammaturgia, abbandonando il comfort delle opere classiche, che, pur nella loro bellezza senza tempo, se riproposte incessantemente, rischiano di cristallizzare il teatro in qualcosa di monotono e prevedibile. La vera innovazione, infatti, nasce dalla ricerca, dal rifiuto della ripetizione sterile, e dall’esplorazione di linguaggi drammatici inediti che possano sorprendere e coinvolgere emotivamente il pubblico. Un aspetto fondamentale è, a mio avviso, la creazione di una “scuola delle intuizioni”. Non dobbiamo limitarsi a far ascoltare parole morte, recitate in modo stentoreo da attori che scivolano in una recitazione roboante e noiosa. Il pubblico non ha bisogno di parole vuote, ma di esperienze che lo rapiscano, lo spingano a riflettere e a sentirsi parte di un’emozione genuina. Il teatro non deve essere un esercizio di pura esibizione, ma una porta che si apre su territori mai esplorati, un viaggio emozionale che non è né avanguardista né finto, ma autenticamente innovativo. La vera sfida è quella di “depistare” il pubblico, di portarlo su un terreno sconosciuto, dove lo stupore e l’ammirazione per il sublime diventino il suo stato d’animo. In un’epoca in cui il pubblico è ormai abituato a tutto, coinvolgerlo emotivamente è un’impresa ardua, ma assolutamente necessaria. Solo in questo modo il teatro può riconquistare la sua funzione primordiale: incantare, rapire, ipnotizzare. Ho sempre pensato che il teatro sia un’arte dell’incanto, un’arte che crea una sorta di ipnosi collettiva. Quando riesci a guidare il pubblico in questo territorio emozionale, a farlo immergere completamente nella storia, e a mantenerlo incantato dall’inizio alla fine, allora hai raggiunto il tuo scopo. In quel momento, il pubblico non è più un semplice spettatore, ma diventa protagonista della narrazione, parte integrante di un’esperienza che va oltre il semplice guardare: una partecipazione totale alla magia che hai creato sulla scena».

– Infine, quali sono i progetti futuri?

«Il progetto a cui tengo di più va oltre le dimensioni teatrali, si intreccia con il senso stesso della vita. Per me, ciò che veramente conta è il raggiungimento della serenità interiore, una complicità profonda con me stesso che mi consenta di affrontare ogni esperienza con un entusiasmo rinnovato, senza mai cedere alla frenesia né alla stanchezza psicofisica. La vera ricchezza risiede nel privilegiare progetti che abbiano valore, che siano capaci di nutrire la mia anima. È una questione di leggerezza, di levità, di ironia, per non farsi sopraffare dalle ombre del malessere che colpiscono tanti nel nostro ambiente, schiacciati dal peso di un futuro inseguito freneticamente, come se fosse un appagamento eterno che sfugge sempre. L’affermazione costante e autodistruttiva di sé è lontana dalla mia visione di vita, che si fonda sulla bellezza dell’equilibrio e della semplicità. Spero di custodire sempre la capacità di immaginare con fervore, di abbandonare ciò che è pervasivo e inutile, perché sono convinto che la chiave per essere appagati non risieda nella continua proiezione verso il proprio ego, ma nella capacità di rendere felici gli altri, nell’essere felici per la felicità altrui. Un attore non deve cercare l’affermazione del proprio io, ma l’empatia con il pubblico, solo così si realizza una missione autentica. Altrimenti, il teatro non è che un gioco sterile, una soddisfazione fine a se stessa. La vera arte è quella che non cerca se stessa, ma che si dona, senza mai chiedere nulla in cambio. E la Summa del nostro mestiere sta sempre nel tener fervida l’immaginazione. Non a caso un certo Giacomino che tempo addietro visse a Recanati saggiamente ebbe a dire: l’immaginazione è la prima fonte della felicità umana».